溃疡性结肠炎(Ulcerative colitis,UC)与克罗恩病(Crohn′s colitis,CD)统称炎症性肠病(Inflammatory Bowel Disease,IBD)是一种发生于肠道的慢性、复发性、非特异性炎症性疾病,近年随着生存环境及饮食结构的改变,亚太地区及我国IBD发病率呈明显增加趋势。IBD发病机制尚未明确,目前认为可能是在微生物因素驱动下,触发异常的免疫反应相关。

2020年11月11日,昆明医科大学第一附属医院缪应雷和香港中文大学黄秀娟团队联合在Cell子刊Cell Host & Microbe上发表题为Human-Gut-DNA Virome Variations across Geography, Ethnicity, and Urbanization的最新研究成果。该研究成果发现在不同健康人的肠道样本中,明显存在两类噬菌体肠型,肠型1(DNA-Virome Metacommunity 1,DNA-VMC1)和肠型2(DNA-Virome Metacommunity 2,DNA-VMC2)。DNA-VMC1噬菌体多样性及丰富度显著降低,以香港、深圳及云南城市健康人为代表,微小噬菌体(Microviridae)为主;反之,DNA-VMC2多样性及丰富度升高,以云南农村原始村寨健康人为代表,有尾噬菌体及crAss样噬菌体为主。团队发现,较DNA-VMC1,DNA-VMC2高密度脂蛋白浓度增加8%,与此同时DNA-VMC2能促进普雷沃氏定殖,云南农村日常食谱以“高膳食纤维摄入”为特点,产生大量短链脂肪酸通过受体依赖(GPR41和GPR43)途径经肠肝轴进入血液循环,调节糖脂代谢。香港中文大学左涛和昆明医科大学第一附属医院孙杨并列第一作者;香港中文大学黄秀娟和昆明医科大学第一附属医院缪应雷为本文的通讯作者(图1)。

图1:团队发表在《Cell Host & Microbe》研究论文

除噬菌体外,被忽视的真菌群落也是维护肠道菌群生态网络平衡的重要参数。2021年1月7日,昆明医科大学第一附属医院缪应雷和香港中文大学黄秀娟团队联合在消化领域的顶级期刊Gastroenterology上发表题为Population-Level Configurations of Gut Mycobiome Across 6 Ethnicities in Urban and Rural China的研究成果。该研究成果发现云南农村真菌群具有高度多样性、与IBD缺乏菌群相匹配并益生菌丰富度显著升高的特性。昆明医科大学第一附属医院孙杨和香港中文大学左涛并列第一作者;昆明医科大学第一附属医院缪应雷与香港中文大学黄秀娟为本文的通讯作者(图2)。

图2:团队发表在《Gastroenterology》研究论文

在上述研究基础上,为系统解析云南农村原始村寨健康人古菌-细菌-噬菌体-真菌的多重微生物组学特性及优势,2022年9月13日昆明医科大学第一附属医院缪应雷和中山大学附属第六医院左涛团队联合在微生物组学顶级期刊Microbiome上发表题为Landscape of the gut archaeome in association with geography, ethnicity, urbanization, and diet in the Chinese population的研究成果。研究成果发现城市化伴随肠道古菌组的α和β-多样性以及古菌/细菌比值的降低,揭示农村健康人和食用酥油茶是Ms的关键调控因素,鉴定出Ms是古菌-细菌互作网络的核心,并与多种产短链脂肪酸细菌正相关。昆明医科大学第一附属医院孙杨和中山大学附属第六医院吴小剑并列第一作者,昆明医科大学第一附属医院缪应雷、曾仲和中山大学附属第六医院左涛并列通讯作者(图3)。

图3:团队发表在《Microbiome》研究论文

缪应雷团队从炎症性肠病的临床问题出发,聚焦“IBD发生发展与肠道微生物组学”这个关键科学问题进行了系列研究,连续3年分别在Cell Host & Microbe,Gastroenterology及Microbiome国际顶级杂志发表SCI论文,取得突破性的研究成果。

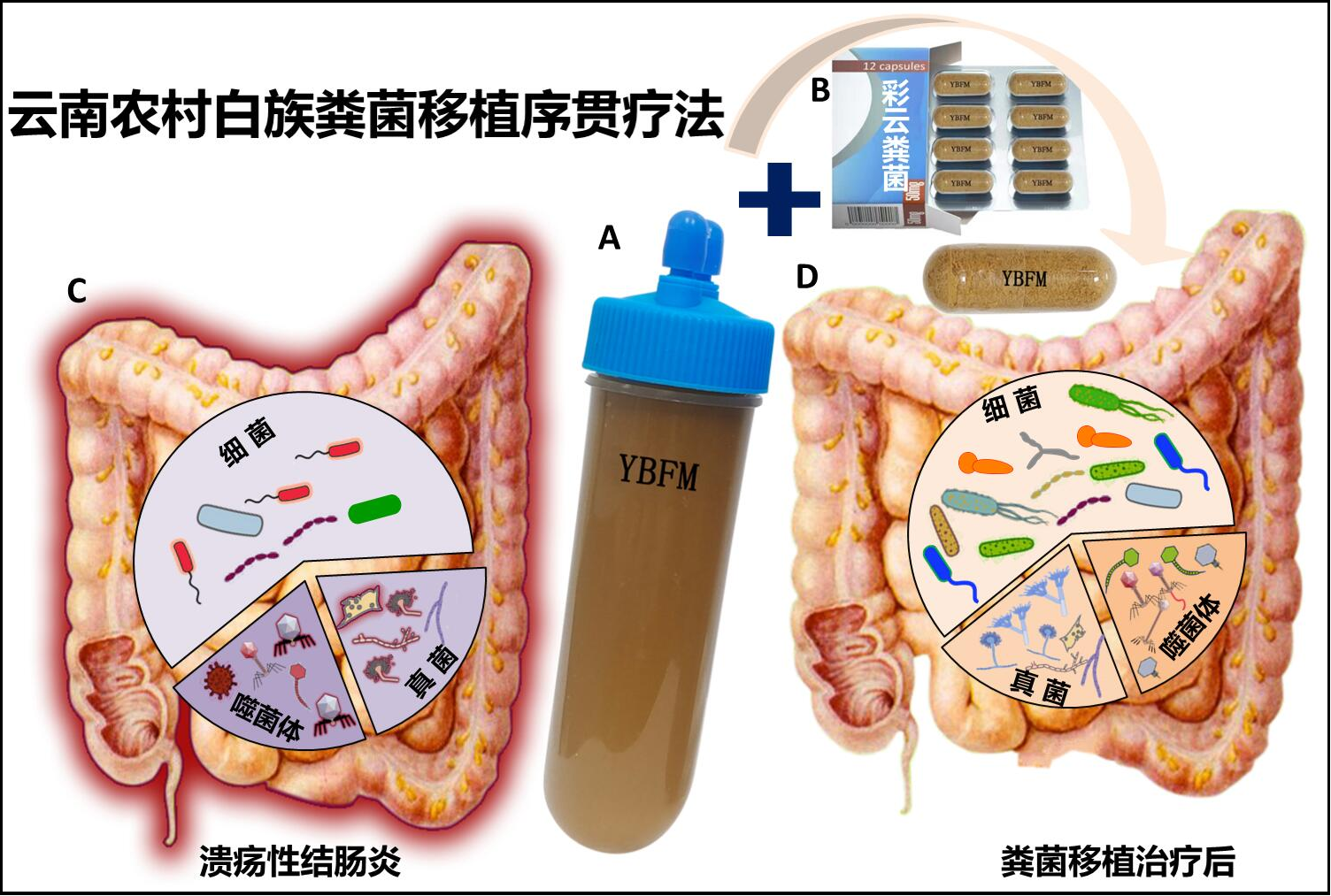

缪应雷团队前期证实肠道菌群紊乱是IBD发生、发展的重要环节,而将健康个体的粪便经过处理后获得的功能菌群输注到患者肠道内,重建肠道微生态系统的粪菌移植(Fecal Microbiota Transplantation,FMT)技术是目前炎症性肠病新型的、应用前景广阔的治疗方法,但疗效相距甚远,诱导缓解率24%-57%不等。而理解和调控发挥疗效作用的关键菌群是提高基于FMT微生态治疗的临床效果关键。团队秉承基础研究与临床转化医学相结合的研究理念,围绕IBD研究领域的核心问题“设计菌株水平靶向干预手段,揭示粪菌移植治疗IBD中核心菌株的作用及机制,形成优化粪菌移植治疗IBD的新策略”,描述了不同地区的健康人肠道古菌-细菌-噬菌体-真菌组特征及其与环境和宿主因素的关系,强调了地域、城市化和饮食对人肠道菌群变异性的贡献,率先发现IBD进程中发挥重要作用的关键菌群,原创性证明云南农村健康人是FMT治疗IBD的高质量供体,揭示了云南农村供体粪菌抑制肠道炎症的机制,首次提出“云南农村粪菌移植序贯疗法”的创新突破,为临床靶向治疗IBD提供新思路(图4)。

图4:云南农村白族粪菌移植序贯疗法

将云南农村白族健康人菌群(YBFM)移植到UC病人肠道内。通过YBFM新鲜菌液(图4A)联合胶囊(图4B)的治疗方式占据UC肠道内的致病菌生存空间(图4C),从而重建全新的肠道环境达到治疗UC的目的(图4D)。